Plan sur les priorités de recherche 2024-2034

Réinventer les soins en phase aiguë : Mieux servir la population canadienne grâce à la recherche et aux décisions factuelles

Plan sur les priorités de recherche 2024-2034

Cat. No. MR4-203/2025F-PDF

ISBN 978-0-660-79358-0

Reconnaissance du territoire

L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) est hébergé par l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), situé à Tiohtià:ke/Montréal. Nous reconnaissons avec respect que le territoire sur lequel nous avons développé le plan sur les priorités de recherche 2024-2034 (PPR) est situé sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehà:ka (Mohawks); ce territoire a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour bon nombre de Premières Nations.

Notre institut ayant une portée nationale, nous rendons hommage à tous les Autochtones, à savoir les Premières Nations, les Inuits et les Métis d'un océan à l'autre, pour leur contribution passée et actuelle à la société. Nous accordons beaucoup d'importance à la force et à la sagesse des systèmes de connaissances autochtones ainsi qu'aux approches holistiques à l'égard du bien-être qui ont guidé des générations.

Nous reconnaissons que les répercussions de la colonisation se font encore sentir sur les résultats de santé et sur l'accès aux soins. C'est pourquoi la mission de l'ISCR des IRSC d'améliorer la santé de l'ensemble des Canadiens comporte la responsabilité importante de travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones, afin de favoriser leur engagement. Notre objectif ne se limite pas à favoriser des relations respectueuses et réciproques; il consiste aussi à bâtir une alliance authentique, afin de tenir compte des voix, du leadership et de la représentation autochtones dans tous les aspects de notre travail.

Alors que nous poursuivons notre cheminement vers la guérison, la réconciliation et l'autodétermination, nous invitons les membres de notre communauté de recherche à se renseigner et à réfléchir sur les peuples autochtones, notamment sur les territoires traditionnels où ceux-ci vivent.

Message de la directrice scientifique

Faire une découverte est l'un des aspects les plus exaltants de l'expérience humaine. Au cours des cent dernières années, la science a évolué à un rythme sans précédent, nous faisant entrer dans une nouvelle ère d'innovation interdisciplinaire. Alors que nous assurons la transition entre les siècles, notre capacité d'étudier des idées encore inexplorées s'est accrue, nous permettant ainsi de réinventer un avenir plus en santé pour l'ensemble des Canadiens.

Le Canada peut s'enorgueillir du leadership qu'il exerce depuis longtemps dans le domaine de la recherche en santé circulatoire et respiratoire. En 1947, le Dr Wilfred Bigelow a lancé l'idée d'avoir recours à l'hypothermie pour permettre la chirurgie cardiaque; cette innovation a redéfini les soins cardiovasculaires modernes. Des chercheurs canadiens ont aussi joué un rôle crucial quant aux percées clés en médecine pulmonaire, notamment dans la découverte du gène responsable de la fibrose kystique.

Misant sur plus de 80 années de progrès rapides dans la science relative à la santé cardiopulmonaire, notre communauté de recherche est prête à agir comme moteur de la prochaine vague de transformation des soins de santé publics. Nous nous trouvons à un moment crucial, où la science peut soutenir directement des améliorations des soins axées sur les patients, pertinentes quant aux politiques et s'appliquant à l'ensemble du continuum de soins.

L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) est fier de présenter son plan sur les priorités de recherche (PPR) s'appliquant à une période de dix ans; il s'agit d'un programme ambitieux tourné vers l'avenir, visant à révolutionner la conception et la prestation des soins en phase aiguë au Canada. Ancré dans l'excellence scientifique, ce plan va bien au-delà du financement de la recherche. Il réinvente les soins offerts avant, pendant et après les crises de nature médicale, en tirant parti de la puissance des technologies émergentes pour avoir un impact sur les résultats.

Nous vous invitons à vous joindre à notre communauté scientifique pour donner vie à cette vision, dans le but d'alléger le fardeau de la maladie en phase aiguë, d'améliorer les résultats des traitements, d'accélérer le rétablissement et de contribuer à bâtir un système de santé durable, équitable et résilient pour l'ensemble des Canadiens.

Ariane Marelli, M.D., FRCPC, M.S.P., MACSS

Directrice scientifique

Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC

Les soins en phase aiguë en pleine évolution

Qu'il s'agisse de travaux novateurs en chirurgie cardiaque ou en médecine pulmonaire, ou de découvertes contemporaines dans les domaines de la science du sommeil et de la gestion des accidents cérébrovasculaires (AVC), les chercheurs canadiens ont toujours repoussé les limites des connaissances médicales. Malgré ces avancées, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques figurent encore parmi les principales causes de décès au Canada; ces affections constituent aussi les principaux facteurs d'hospitalisation nécessitant des soins en phase aiguë. Alors que notre système de santé subit de plus en plus de pressions, à cause du vieillissement de la population, des pénuries de main-d'œuvre ou de l'augmentation des frais hospitaliers, le temps est venu de réinventer la manière dont la recherche peut avoir un impact là où le besoin se fait sentir de manière urgente, c'est-à-dire les soins en phase aiguë.

Le plan sur les priorités de recherche (PPR) met de l'avant une stratégie transformatrice axée sur l'amélioration des résultats de santé, sur l'avancement des découvertes et sur l'alignement de la science avec les défis urgents du système de santé. Ce plan expose une problématique urgente : les Canadiens arrivent trop tard et séjournent trop longtemps dans les unités de soins en phase aiguë. Nous devons intervenir plus tôt, traiter les malades de manière plus précise et soutenir leur rétablissement plus efficacement, dans le but d'améliorer les résultats.

Le PPR témoigne d'une vision renouvelée, visant à harmoniser les investissements en recherche avec les besoins de notre population, dans un contexte national émergent, qui fait appel à l'innovation. Ce plan mise aussi sur les atouts reconnus de l'intelligence artificielle (IA), de l'infrastructure de santé numérique, de la biotechnologie, rappelant l'importance stratégique qu'accorde le gouvernement à la recherche en santé, qui deviendra un facteur de croissance économique.

Stratégie en matière de soins en phase aiguë

Notre vision 2024-2034 est de réinventer les soins en phase aiguë au Canada, grâce à la recherche et aux décisions factuelles. Afin de soutenir cette vision, nous proposons le programme CAre (acronyme de Canada's Acute Care), cadre de travail stratégique conçu pour transformer la prestation de soins en phase aiguë dans l'ensemble du Canada. Ce projet vise à améliorer les résultats pour les Canadiens vivant avec une maladie complexe, s'inscrivant dans le mandat de l'ISCR ainsi qu'à toutes les étapes de la vie. En se penchant sur l'ensemble du continuum de soins (maladies nécessitant des soins en phase préaiguë, aiguë et postaiguë), CAre vise à prévenir l'hospitalisation des patients à risque, à améliorer les soins médicaux ainsi que les procédures médicales et les interventions, et à augmenter l'efficience et l'efficacité du rétablissement afin que la santé soit durable.

Le PPR intègre l'expérience du monde réel, des données probantes solides et une ambition audacieuse, pour faire en sorte que la recherche compte dans les points d'intervention. Il tire parti de la mobilisation des chercheurs, des dirigeants communautaires ainsi que des personnes ayant une expérience concrète. La stratégie de l'ISCR va se déployer graduellement par étapes, conçues pour renforcer l'écosystème de la recherche, accroître la capacité de collaboration et produire des résultats mesurables en matière de soins en phase aiguë.

Notre aspiration est claire : améliorer l'environnement actuel des soins en phase aiguë destinés aux Canadiens, en faisant en sorte que les bons soins soient donnés aux bons patients au bon moment.

À propos de l'ISCR

L'ISCR est l'un des treize (13) instituts des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Un conseil consultatif d'institut (CCI) composé de chercheurs, de cliniciens, de responsables des politiques et de personnes ayant une expérience concrète oriente nos actions. Ensemble, nous nous assurons que nos investissements en recherche ciblent la science émergente et les besoins des Canadiens, tout en favorisant l'équité, l'innovation et des retombées mesurables.

Mission

Appuyer la recherche axée sur les causes, les mécanismes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs relativement à un large éventail d'affections associées aux éléments suivants :

- Cœur

- Cerveau (AVC)

- Poumons

- Sang et vaisseaux sanguins

- Sommeil

- Soins intensifs

Valeurs

Déterminées par un engagement profond envers notre collectivité et nos partenaires, nos valeurs constituent le fondement de notre orientation stratégique.

- Excellence en matière de science : Recherche rigoureuse, pertinente et interdisciplinaire

- Décisions factuelles : Preuves et données probantes provenant du monde réel pour orienter les pratiques et les politiques

- Retombées sociales et économiques : Recherche qui améliore les soins et qui favorise la croissance stimulée par l'innovation

- Soins axés sur les patients et la famille : Expérience concrète intégrée à la conception et à la réalisation des travaux de recherche

L'ISCR est engagé à adopter les priorités, présentées dans le Plan stratégique 2021-2031 des IRSC, intitulé Vision pour un avenir en santé.

- Promouvoir l'excellence de la recherche dans toute sa diversité

- Renforcer la capacité de recherche en santé au Canada

- Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé

- Favoriser l'équité en santé par la recherche

- Assurer la prise en compte des données probantes dans les décisions en santé

Vision de l'ISCR pour 2024-2034

Stratégie de l'ISCR relative aux soins en phase aiguë, CAre - Un cadre stratégique : des données probantes pour de meilleurs soins

Le cadre de travail de l'ISCR aborde la problématique des soins en phase aiguë. En bref, les patients arrivent à l'hôpital trop tard pour bénéficier pleinement des interventions en temps opportun et y séjournent trop longtemps en présentant un nombre de plus en plus grand de complications liées à leur maladie. La croissance des dépenses avant et après la pandémie de COVID-19, combinée avec une diminution de la résilience du système de santé, est le point de convergence de la crise relative aux soins en phase aiguë que nous observons dans l'ensemble du Canada. Plus alarmant encore, l'augmentation des coûts et la diminution de la qualité des soins de santé offerts au public ouvrent la voie à l'intensification de l'iniquité en matière de santé pour les Canadiens.

La solution proposée est de réinventer les soins en phase aiguë, grâce à des décisions factuelles, qui produisent de meilleurs résultats pour les Canadiens. Une maladie aiguë ne se manifeste pas soudainement; elle ne prend pas non plus fin lorsque la crise est passée. Elle existe au sein d'un continuum de soins plus large, qui commence bien avant la manifestation de la crise et dont l'existence se prolonge longtemps après l'événement aigu.

Problématique

- Patients arrivant trop tard à l'hôpital et y séjournant trop longtemps

Résultat

- Augmentation du nombre de complications médicales et des coûts liés aux soins en phase aiguë

Solution proposée

- Réinventer les soins en phase aiguë au Canada : Mieux servir la population canadienne grâce à la recherche et aux décisions factuelles

L'importance de notre travail

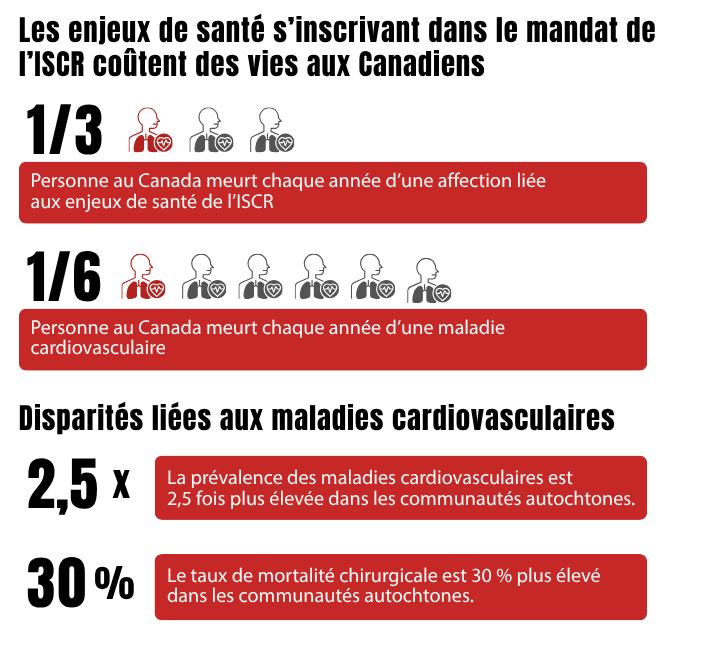

Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies cérébrovasculaires et les affections nécessitant des soins intensifs figurent parmi les principales causes de mortalité au Canada. Elles représentent environ un tiers de tous les décès; de plus, à elles seules, les maladies cardiovasculaires sont responsables du décès d'une personne sur sixNote en bas de page 1. Ces affections sont particulièrement prévalentes chez les adultes âgés de 65 ans et plusNote en bas de page 2. Leur fardeau est également plus lourd dans les communautés autochtones, où les maladies cardiovasculaires sont 2,5 fois plus fréquentes et où les taux de mortalité chirurgicale sont 30 % plus élevés que dans le reste de la populationNote en bas de page 3.

Il est possible de gérer, grâce à des soins en phase préaiguë dispensés en temps opportun, les hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA), comme l'angine, l'asthme, l'insuffisance cardiaque congestive, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'hypertensionNote en bas de page 4. Toutefois, environ 70 % des hospitalisations pour des CPSA sont encore attribuables aux maladies cardiovasculaires ou pulmonairesNote en bas de page 4, ce qui contribue à quatre des cinq principales causes d'hospitalisationNote en bas de page 5. Plus généralement, les maladies cardiovasculaires et respiratoires figurent parmi les deux principaux facteurs d'augmentation des coûts liés au niveau de soins alternatif (NSA), où les patients n'ont plus besoin de soins en phase aiguë, mais demeurent à l'hôpital, ce qui représente 19 % des coûts totaux liés au NSA à l'échelle nationale et 470 000 jours d'hospitalisation non nécessairesNote en bas de page 6. Il ne s'agit pas seulement de statistiques relatives à la santé, mais plutôt d'occasions manquées, des occasions manquées d'intervenir tôt, d'établir un lien entre la recherche et le chevet des patients, et de mettre à profit l'innovation et les outils numériques pour transformer la prestation de soins.

Quatre des dix principales causes des hospitalisations les plus coûteuses au Canada ont un lien avec les enjeux de santé s'inscrivant dans le mandat de l'ISCRNote en bas de page 7. Alors que les soins hospitaliers représentent la majeure partie des dépenses de santé et se chiffrent à 81 milliards de dollars annuellementNote en bas de page 8, et que les dépenses générales de santé ont augmenté de 70 % au cours de la dernière décennie, s'élevant à 372 milliards de dollarsNote en bas de page 9, il faut de toute urgence faire des investissements stratégiques en recherche translationnelle et dans l'amélioration des systèmes. Au cours des 25 dernières années, l’ISCR a beaucoup investi dans les découvertes fondamentales et dans les sciences cliniques. Pour maximiser les retombées de ces investissements, l'ISCR va se concentrer sur la recherche sur les soins en phase aiguë, en adoptant une approche à la fois multidisciplinaire et interdisciplinaire. L'équipe de l'ISCR croit fermement qu'avec les bons investissements, le Canada peut créer un pont entre son excellence scientifique et un avenir marqué par l'innovation en santé.

L'importance de notre travail

La mission de l'ISCR est de soutenir la recherche sur certains des problèmes de santé les plus pressants au Canada, y compris les maladies du cœur, des poumons, du cerveau (AVC), du sang, des vaisseaux sanguins ainsi que les soins intensifs et les troubles du sommeil.

Description détaillée

Les enjeux de santé s'inscrivant dans le mandat de l'ISCR coûtent des vies aux Canadiens

- Au Canada, une (1) personne sur trois (3) meurt chaque année d'une affection liée aux enjeux de santé de l'ISCR.

- Au Canada, une (1) personne sur six (6) meurt chaque année d'une maladie cardiovasculaire.

Disparités liées aux maladies cardiovasculaires

- La prévalence de maladies cardiovasculaires (MCV) est 2,5 fois plus élevée dans les communautés autochtones.

- Le taux de mortalité chirurgicale est 30 % plus élevé dans les communautés autochtones.

Description détaillée

Maladie en phase préaiguë

- 70 % des hospitalisations liées aux CPSA sont attribuables à des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires complexes.

- Les CPSA comprennent l'angine, l'asthme, l'insuffisance cardiaque congestive, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'hypertension artérielle.

- Lorsqu'elles sont gérées efficacement et rapidement par des soins en phase préaiguë, les CPSA sont moins susceptibles de nécessiter des soins en phase aiguë.

Soins en phase aiguë

- Les cinq (5) principales raisons des hospitalisations en 2022–2023 sont les suivants :

- Accouchement

- MPOC et bronchiteNote en bas de page *

- Insuffisance cardiaqueNote en bas de page *

- Crise cardiaqueNote en bas de page *

- PneumonieNote en bas de page *

Maladie en phase postaiguë

- Les cinq (5) principaux facteurs des frais d'hospitalisations non nécessaires liés au niveau de soins alternatif (NSA) en 2019-2020 sont les suivants :

- Autres facteurs

- Maladies du système circulatoireNote en bas de page *

- Blessure et empoisonnement

- Troubles de santé mentale

- Maladies respiratoiresNote en bas de page *

Ensemble, les maladies circulatoires et les maladies respiratoires représentent :

- 19 % des frais hospitaliers liés au NSA

- 470 000 jours d'hospitalisation

Principaux frais liés aux soins en phase aiguë à l'hôpital

- Quatre (4) des dix (10) hospitalisations les plus coûteuses sont liées aux enjeux de santé de l'ISCR :

- Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

- Pneumonie

- Insuffisance cardiaque sans angiogramme

- Accident cérébrovasculaire (AVC)

Coût annuel des frais hospitaliers

- Au Canada, le coût annuel des frais hospitaliers se chiffre à 81 milliards de dollars, soit la plus grande catégorie de dépenses de santé.

Dépenses de santé à la hausse

- Au Canada, les dépenses annuelles de santé se chiffrent à 372 milliards de dollars, soit une augmentation de 70 % depuis 2014.

Élaboration de la stratégie

Le PPR de l'ISCR se fonde sur un processus de mobilisation systématique à l'échelle nationale. Tout au long de 2024 ainsi qu'en 2025, l'ISCR a organisé 22 visites d'échange du savoir, réalisé des entrevues ciblées avec des groupes de personnes ayant une expérience concrète et des groupes de prestataires de soins; il a aussi complété un sondage national pour colliger des données. Nous avons également réalisé des entrevues auprès de répondants clés et procédé à une révision des priorités stratégiques dans l'ensemble des instituts qui composent les IRSC.

Nous avons écouté attentivement les membres de notre communauté de recherche, nos organisations partenaires, des personnes ayant une expérience concrète, des cliniciens, des leaders politiques ainsi que des membres d'équipes de recherche ayant déjà reçu du financement de l'ISCR, dans le but de comprendre ce qu'il faut faire et ce qui est possible de faire au cours des années à venir.

Le message était clair

Afin d'être pertinente, d'avoir des retombées importantes et d'être prête pour l'avenir, la recherche devrait contribuer à combler le fossé existant entre les découvertes et les soins, plus particulièrement dans les environnements donnant des soins en phase aiguë. Pour réduire la durée de la période s'écoulant entre les découvertes et leur mise en œuvre, il faut disposer de programmes structurés et de partenariats qui accélèrent la transition entre les connaissances acquises en laboratoire et les améliorations au chevet des patients.

Activités de mobilisation

- 11 régions canadiennes

- 22 visites en personne

- 6 séances de consultation auprès du CCI

- 13 entrevues auprès de répondants clés

- 266 réponses au sondage

Participants

- Membres du milieu de la recherche

- Organisations partenaires

- Personnes ayant une expérience concrète

- Cliniciens

- Décideurs politiques

Principaux thèmes

- Approche fondée sur les données : Tirer parti des données canadiennes pour créer un pont entre la recherche et les soins, en tenant compte de diverses populations

- Recherche dans l'optique des soins : Aligner la recherche avec les besoins cliniques pour informer les soins de précision

- Intégration au travail clinique : Soutenir des projets visant l'intégration de la recherche à la pratique clinique

- Retombées économiques : Promouvoir des investissements dans l'innovation en santé, afin de favoriser la création de valeur économique

- IA et outils numériques : Appliquer les méthodes propres à l'IA pour accélérer la mise en œuvre des découvertes

- Personnes ayant une expérience concrète et EDI : Mobiliser les personnes ayant une expérience concrète et la communauté, en mettant l'accent sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI)

Notre stratégie

Améliorer le continuum de soins à toutes les étapes de la vie

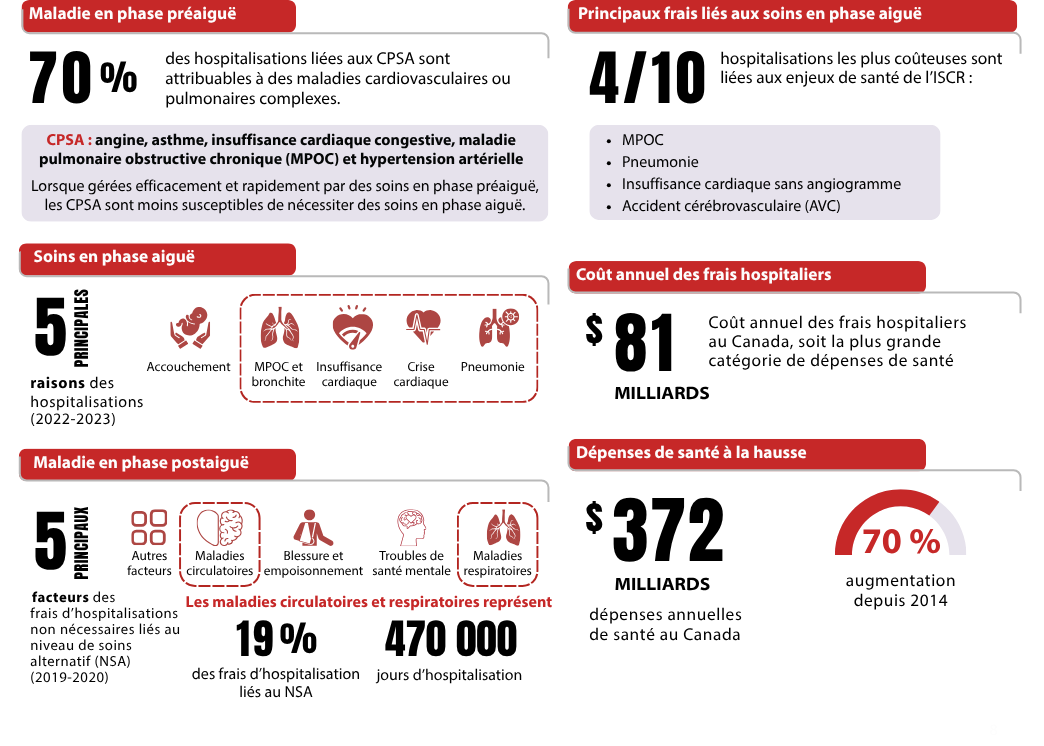

Le cadre de travail conceptuel de l'ISCR couvre le continuum de soins à toutes les étapes de la vie, soit les soins en phase préaiguë, en phase aiguë et en phase postaiguë. Ce continuum offre une vision générale du système quant à la manière dont des problèmes de santé en phase aiguë se manifestent, ce qui oriente le recours à des interventions ciblées à chacune des phases, dans le but d'alléger le fardeau de la maladie à toutes les étapes de la vie. Comme ce fardeau s'alourdit au fil du temps, passant de facteurs de risque antérieurs à des épisodes de problèmes aigus, jusqu'aux conséquences en phase postaiguë, le moment précis où s'effectuent les interventions médicales et procédurales revêt une importance cruciale.

Le tableau ci-dessous illustre comment un traitement administré plus précocement et la prévention allègent non seulement le fardeau de la maladie, mais améliorent aussi les trajectoires de santé. Lorsque les interventions sont reportées, les résultats empirent, ce qui contribue à la maladie multisystémique, alourdissant ainsi le fardeau qui pèse sur notre système de santé. La stratégie de l'ISCR met l'accent sur le passage d'approches réactives à des approches proactives en matière de soins; ainsi, le fait d'intervenir de manière précoce ralentit la progression de la maladie à chacune des étapes.

Description détaillée

L'illustration est un graphique linéaire; l'axe des x correspond à l'« Âge », et l'axe des y, au « Fardeau de la maladie ». Les quatre courbes représentent diverses stratégies d'intervention au fil du temps :

- La ligne rouge en trait continu, intitulée « Sans intervention » correspond au fardeau de la maladie avec l'âge.

- La ligne rouge pointillée, intitulée « Intervention tardive » suit une trajectoire similaire, mais légèrement plus faible que le fardeau de la maladie à des phases plus tardives.

- La ligne discontinue magenta, intitulée « Intervention rapide » correspond à une augmentation plus graduelle, et son sommet est moins élevé.

- La ligne bleue discontinue, intitulée « Intervention précoce » correspond au fardeau de la maladie le plus faible à tous les âges.

Trois flèches sont tournées vers des points spécifiques sur la ligne rouge en trait continu, correspondant aux étapes sur le continuum de la maladie :

- Phase préaiguë

- Phase aiguë

- Phase postaiguë

Le graphique insiste visuellement sur le fait que les interventions à un stade précoce entraînent un fardeau de la maladie plus faible au fil du temps.

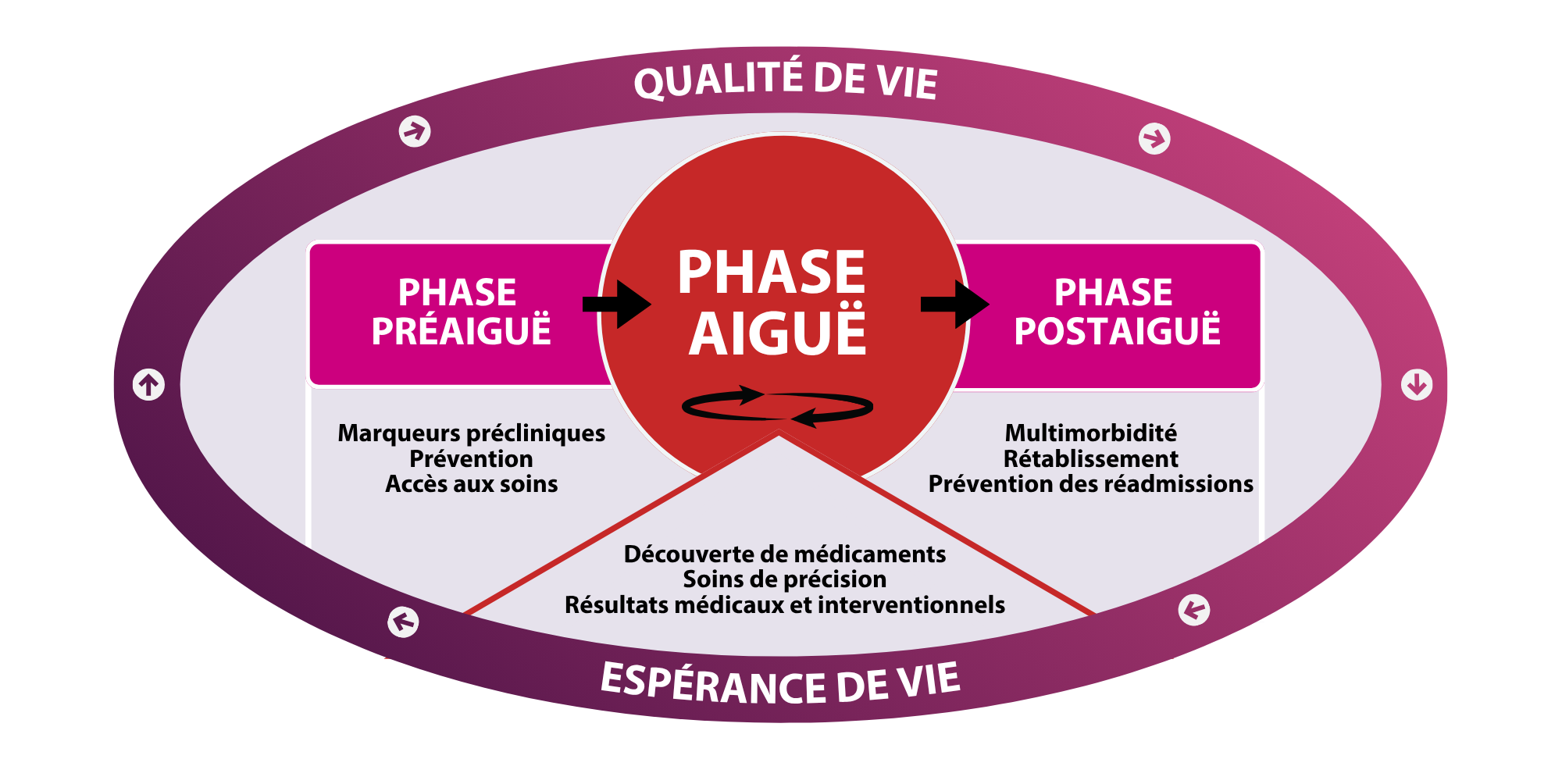

Cadre stratégique

Dans le but de réinventer les soins en phase aiguë au Canada, l'ISCR met l'accent sur trois priorités interreliées dans le continuum de la maladie : la phase préaiguë, la phase aiguë et la phase postaiguë. Nos projets de recherche et nos partenariats avec des collaborateurs issus d'environnements cliniques, d'établissements universitaires, du secteur gouvernemental et de l'industrie vont s'articuler autour de ces priorités.

Le PPR de l'ISCR vise à améliorer les résultats des soins en phase aiguë pour les Canadiens ayant une maladie cardiovasculaire ou respiratoire, en faisant la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie.

Stratégie CAre de l'ISCR en matière de soins en phase aiguë - Un cadre stratégique : des données probantes pour de meilleurs soins

Description détaillée

Le graphique s'articule autour des trois étapes principales de la maladie et des soins :

- Maladie en phase préaiguë

- Marqueurs précliniques

- Prévention

- Accès aux soins

- Soins en phase aiguë

- Découverte de médicaments

- Soins de précision

- Résultats médicaux et interventionnels

- Maladie en phase postaiguë

- Multimorbidité

- Rétablissement

- Prévention des réadmissions

Ces phases sont représentées dans un cadre ovale; les titres « Qualité de vie » figure en haut et « Espérance de vie » en bas, ce qui laisse entendre un continuum de santé à toutes les étapes de la vie d'une personne.

Chaque étape est incluse dans une case distincte : phase préaiguë à gauche, phase aiguë au centre et phase postaiguë à droite.

La section correspondant aux soins en phase aiguë est bien en évidence, au moyen d'un cercle rouge au centre de l'ovale. Le triangle sous ce cercle symbolise l'équilibre entre les phases représentées tout autour, avec une flèche circulaire, représentant la nature récurrente et dynamique des interventions médicales.

Une flèche directionnelle part de la case préaiguë vers le cercle central de la phase aiguë, suivie d'une autre flèche allant du cercle de la phase aiguë vers la case postaiguë, illustrant le continuum des soins, de l'intervention précoce aux soins aigus jusqu'à la récupération.

Priorités stratégiques

Maladie en phase préaiguë

Les meilleurs soins en phase aiguë sont ceux dont nous n'avons jamais besoin. Prévenir les crises médicales avant qu'elles se produisent est un impératif, tant pour la santé que pour l'économie. Pourtant, de nos jours, un nombre trop élevé de Canadiens n'ont pas accès à des soins précoces, ce qui constitue une barrière à la prévention et au ralentissement des hospitalisations. Des affections comme la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'asthme, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension représentent plus de 70 % des admissions à l'hôpital possiblement évitables.

L'ISCR va prioriser la recherche sur des marqueurs biologiques, des modèles d'IA aux fins de stratification des risques ou axés sur des approches préventives, y compris sur les déterminants sociaux, structurels et économiques de la santé, le style de vie et les facteurs environnementaux. Des interventions échelonnables orientées sur la collectivité améliorant l'accès à des soins primaires et sous-spécialisés vont complémenter ces efforts, ce qui contribuera à identifier les risques plus tôt et à orienter le soutien vers les personnes qui en ont le plus besoin.

Objectif

- Prévenir les hospitalisations des personnes à risque

Domaines d'intérêt

- Marqueurs précliniques

- Prévention

- Accès aux soins

Indicateurs de réussite

- Nouveaux biomarqueurs

- Compréhension des mécanismes pathologiques

- Modélisation du risque assistée par l'IA et les données

- Réduction du nombre d'hospitalisations évitables

Soins en phase aiguë

Pour les patients qui vivent un événement aigu, comme un accident cérébrovasculaire, une crise cardiaque ou une sepsie, le délai et la qualité des soins prodigués font la différence entre la vie et la mort. L'ISCR va investir dans la découverte de médicaments, les essais cliniques, les technologies et les outils assistés par l'IA, qui font progresser la qualité des procédures médicales et des interventions réalisées en temps opportun.

Nous allons nous concentrer sur les soins de précision, y compris les processus de prestation de soins en phase aiguë aux fins de diagnostic, de triage et d'interventions dans des environnements de soins d'urgence et intensifs. En regroupant les avancées dans les secteurs de la science et des soins pour les maladies cardiovasculaires, respiratoires, cérébrovasculaires, les maladies du sang et les troubles du sommeil, nous allons faire la promotion de la gestion des maladies en phase aiguë, dans le but d'améliorer les résultats et de raccourcir la durée des séjours dans des environnements offrant des soins en phase aiguë.

Objectif

- Améliorer les résultats des procédures médicales et des interventions

Domaines d'intérêt

- Découverte de médicaments

- Soins de précision

- Résultats médicaux et interventionnels

Indicateurs de réussite

- Nombre d'essais cliniques

- Avancées dans les soins de précision

- Création de cadres de soins intégrés

- Réduction de la durée des séjours à l'hôpital

Maladie en phase postaiguë

Malgré les avancées en matière de soins, on comprend encore mal les mécanismes qui stimulent la progression d'une maladie en phase aiguë vers une comorbidité chronique. Notre système de santé n'est pas bien préparé pour recevoir des patients affectés par une maladie indolente, à risque de récurrence. De plus, un nombre trop élevé de patients reçoivent leur congé de l'hôpital sans disposer des ressources adéquates pour se rétablir de manière durable, ce qui entraîne des complications médicales non nécessaires et des réadmissions coûteuses.

L'ISCR va soutenir la recherche axée sur la compréhension des mécanismes de transformation d'une maladie en phase aiguë à une maladie multisystémique complexe. Nous allons soutenir la mise en œuvre et faire la promotion de modèles de rétablissement orientés sur la collectivité, y compris la réintégration des patients en soins primaires. L'ISCR va également promouvoir le développement et le déploiement d'outils numériques qui soutiennent la continuité des soins, comme le suivi à distance, le rétablissement assisté par l'IA et l'intégration des soins destinés aux malades chroniques, visant à prévenir la réadmission à l'hôpital.

Objectif

- Assurer un rétablissement durable et efficace

Domaines d'intérêt

- Multimorbidité

- Rétablissement

- Prévention des réadmissions

Indicateurs de réussite

- Marqueurs de transformation multisystémique

- Protocoles pour la prise en charge en phase postaiguë

- Réduction des taux de réadmission à l'hôpital

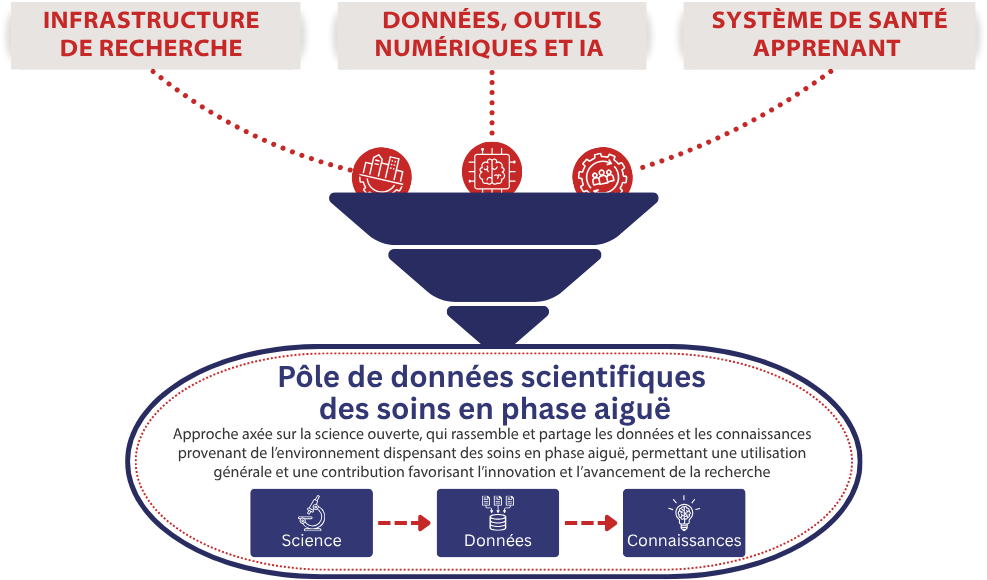

Facilitateurs stratégiques

Il faut plus que de la recherche pour transformer les soins en phase aiguë; il faut aussi réunir les bonnes conditions pour appliquer et utiliser à grande échelle les résultats de recherche. Dans le but d'obtenir des résultats axés sur les patients, pertinents quant aux politiques et riches en retombées, l'ISCR va prioriser des facilitateurs dans trois domaines critiques, en collaboration avec des collègues des IRSC et avec des partenaires externes.

- Infrastructure de recherche

- Données, outils numériques et IA

- Système de santé apprenant

Pôle de données scientifiques de soins en phase aiguë

Approche axée sur la science ouverte, qui rassemble et partage les données et les connaissances provenant de l'environnement dispensant des soins en phase aiguë, permettant une utilisation générale et une contribution favorisant l'innovation et l'avancement de la recherche.

Description détaillée

Le graphique est un diagramme en forme d'entonnoir, illustrant le flux de facilitateurs stratégiques dans un pôle scientifique et de données. Il y a trois icônes rouges au-dessus de l'entonnoir :

- Infrastructure de recherche

- Données, outils numériques et IA

- Système de santé apprenant

Ces éléments pointent vers le bas, dans la section centrale intitulée « Pôle scientifique et de données », titre sous lequel figure la description suivante :

« Une approche axée sur la science ouverte, qui rassemble et partage les connaissances provenant de l'environnement dispensant des soins en phase aiguë, permettant une utilisation générale et une contribution favorisant l'innovation et l'avancement de la recherche. »

Dans le bas, il y a trois icônes bleues reliées entre elles par des flèches orientées de gauche à droite, intitulées :

- Science

- Données

- Connaissance

Infrastructure de recherche

L'ISCR va s'employer à renforcer les plateformes et les outils relatifs à l'ensemble de ses piliers de recherche, nécessaires pour faire de la recherche de pointe, y compris les réseaux multidisciplinaires étudiant différents groupes de maladies, les réseaux d'essais cliniques, les biobanques et les protocoles de partage de données. Nous allons promouvoir l'interdisciplinarité des réseaux pancanadiens et la mise en commun d'infrastructures, dans le but de soutenir l'innovation évolutive. Nous allons aussi nous engager avec les IRSC et avec des partenaires fédéraux pour harmoniser les priorités en termes de financement avec le système et avec les politiques de santé.

Nous avons pour objectif de moderniser l'écosystème biomédical et l'écosystème des essais cliniques en accroissant les moyens d'action dans de petites et dans de grandes institutions, facilitant ainsi les approbations et les révisions du point de vue éthique, et élargissant l'accès à la formation sur les essais cliniques. Alors que les provinces canadiennes redoublent d'efforts pour attirer de nouveaux essais cliniques au Canada, les IRSC vont travailler avec leur communauté de recherche et avec leurs partenaires, dans le but d'accroître les possibilités et de soutenir les essais cliniques multicentriques et les champs de mission.

L'ISCR soutient l'infrastructure et la méthodologie de recherche relatives à l'ensemble des piliers de recherche des IRSC

- Recherche biomédicale

Vise à comprendre le fonctionnement de chaque partie du corps humain, jusqu'aux cellules - Recherche clinique

Vise à découvrir des façons ingénieuses et sécuritaires de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies, avec l'aide de participants bénévoles - Recherche sur les services de santé

Vise à améliorer les soins de santé pour toute la population - Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations

Vise à améliorer la santé de collectivités tout entières

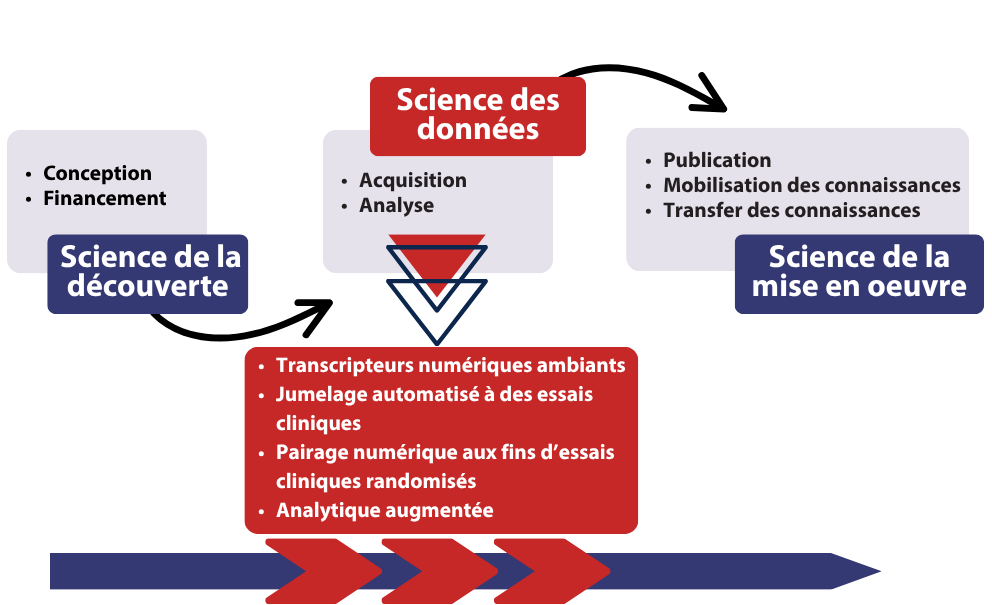

Données, outils numériques et IA

L'écosystème des données de santé du Canada vit actuellement une profonde transformation, stimulée par les avancées technologiques qui permettent de nouveaux moyens de colliger, d'analyser et de partager les renseignements relatifs à la santé, et d'agir en fonction de ces renseignements. La réalisation de ce potentiel nécessite le renforcement de l'infrastructure de base, y compris l'élargissement de l'accès à des données multidimensionnelles, permettant ainsi un partage de données responsable et assurant une gouvernance éthique. Ces piliers, harmonisés avec les Principes directeurs pancanadiens pour l'utilisation de l'IA au service de la santé et avec la Charte pancanadienne des données sur la santé, s'avèrent essentiels pour stimuler l'innovation, faire avancer la science et inclure des solutions fondées sur des données probantes ainsi que des décisions éclairées dans les systèmes de santé où leurs retombées sont le plus perceptibles.

Tirant parti du Plan d'action fédéral, provincial et territorial (FPT) conjoint sur les données de santé et la santé numérique [ PDF (3,8 Mo) - lien externe ] et de la Stratégie pancanadienne de données sur la santé : Rapports et sommaires des comité[s] consultatif d'experts, l'ISCR va promouvoir un écosystème de santé plus branché, plus agile et fondé sur les données, une collecte et un partage de données éthiques standardisé, une meilleure interopérabilité entre les différentes juridictions et des principes en ligne avec une intendance de données et une souveraineté autochtone des données. Dans le but de mettre ces innovations à profit et de rester à l'avant-garde d'un avenir caractérisé par les technologies de santé numériques, on encouragera le recours à l'IA et aux technologies de santé numérique. Cette philosophie vise à optimiser la conception des études et la réalisation de travaux de recherche, et d'accélérer les découvertes, afin de soutenir les décisions, les diagnostics, le suivi et les traitements en clinique.

Le schéma ci-après illustre comment l'intégration de l'IA peut accélérer la trajectoire des projets, de la recherche jusqu'aux retombées, c'est-à-dire à partir des découvertes grâce à l'acquisition et à l'analyse de données jusqu'à la mise en œuvre dans le monde réel. Des outils émergents, comme les transcripteurs numériques ambiants, le jumelage automatisé à des essais cliniques, le pairage numérique aux fins d'essais cliniques randomisés et l'analyse augmentée par l'IA constituent quelques-unes des technologies les plus prometteuses sous-jacentes à cette transformation. Ces outils contribueront à simplifier la mise en œuvre en facilitant la publication, la mobilisation des connaissances et le transfert des connaissances appliquées.

Réduire le temps de gestation, en passant de la science de la découverte à la science de la mise en œuvre

Description détaillée

Ce graphique représente un diagramme de flux pour illustrer comment la science des données peut réduire le temps de gestation, de la science de la découverte à la science de la mise en œuvre.

- La science de la découverte comprend les éléments suivants :

- Conception

- Financement

- La science des données comprend les éléments suivants :

- Acquisition

- Analyse

- La science de la mise en œuvre comprend les éléments suivants :

- Publication

- Mobilisation des connaissances

- Transfert des connaissances

Sous la section consacrée à la science des données, la case rouge énumère les méthodes et les outils numériques avancés :

- Transcripteurs numériques ambiants

- Jumelage automatisé à des essais cliniques

- Pairage numérique aux fins d'essais cliniques randomisés

- Analytique augmentée

Sous cette liste, trois (3) flèches rouges représentent l'accélération potentielle de cette phase de la recherche que pourraient permettre des méthodes et des outils numériques.

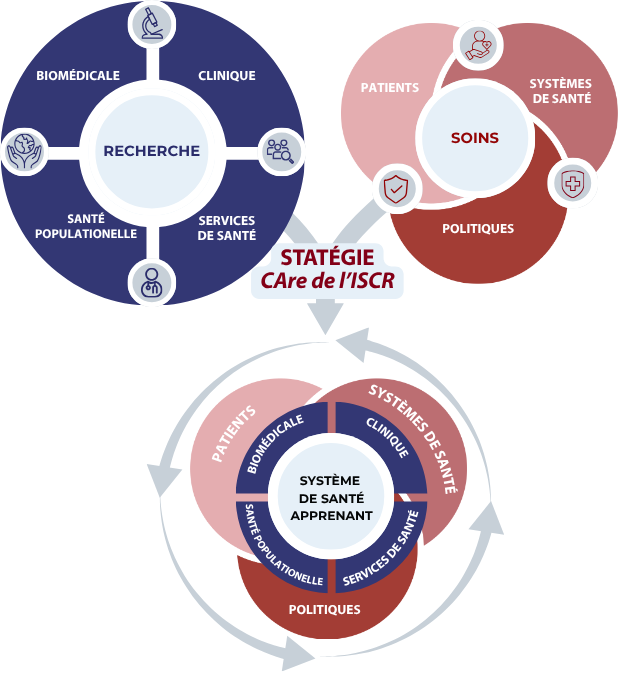

Système de santé apprenant

L'ISCR entrevoit un avenir où la recherche sera amenée à l'avant-plan des environnements de soins, contribuant ainsi à la prestation de meilleurs soins et à la prise de décisions éclairées.

Ancrée dans les piliers de la recherche des IRSC (recherche biomédicale, clinique, sur les services de santé et la santé populationnelle), la stratégie CAre de l'ISCR propose de combler le fossé existant entre la recherche et les éléments clés des soins au sein d'un cadre de système de santé apprenant.

L'ISCR aspire à soutenir un système de santé apprenant dynamique, dans lequel la recherche servira de fondement, intégrant Ia mobilisation des patients et des personnes ayant une expérience concrète, et incorporant les données et les connaissances sur les patients et sur les systèmes de santé. En mobilisant activement les responsables des politiques ainsi que les décideurs, ce concept va entraîner des améliorations durables, fondées sur des données dans l'ensemble du continuum de soins.

Description détaillée

Ce diagramme illustre comment les domaines de la recherche et des soins peuvent converger, pour former un système de santé apprenant, dans le cadre de notre stratégie CAre. Il comprend trois sections principales interconnectées :

- Recherche (Cercle bleu en haut, à gauche)

- Ce cercle bleu est divisé en quatre quadrants, représentant chacun un pilier distinct de la recherche en santé :

- Biomédicale

- Clinique

- Services de santé

- Santé populationnelle

- Ce cercle bleu est divisé en quatre quadrants, représentant chacun un pilier distinct de la recherche en santé :

- Soins (Cercle rouge en haut, à droite)

- La section Soins comprend trois cercles rouges plus petits en intersection, qui forment un cercle. Chacun de ces petits cercles représente un influenceur clé quant aux soins de santé :

- Patients

- Systèmes de santé

- Politiques

- La section Soins comprend trois cercles rouges plus petits en intersection, qui forment un cercle. Chacun de ces petits cercles représente un influenceur clé quant aux soins de santé :

- Système de santé apprenant (Cercle bleu et cercle rouge en intersection, en bas)

- Au bas du diagramme, il y a un cercle plus grand, où fusionnent les éléments du cercle bleu et du cercle rouge des sections qui sont au-dessus.

- La section bleue à l'intérieur illustre les piliers de la recherche : biomédicale, clinique, services de santé et santé populationnelle.

- Autour de cette section, une section rouge extérieure comprend les influenceurs clés quant aux soins de santé : patients, systèmes de santé et politiques

- Au bas du diagramme, il y a un cercle plus grand, où fusionnent les éléments du cercle bleu et du cercle rouge des sections qui sont au-dessus.

Flèches et représentation du flux

- En haut du diagramme, deux flèches partant des sections Recherche (cercle bleu) et Soins (cercle rouge) se rejoignent en dessous en passant par la case centrale intitulée Stratégie CAre de l'ISCR. La flèche partant de la case centrale descend jusqu'au cercle intitulé Système de santé apprenant. Autour du cercle intitulé Système de santé apprenant, une flèche circulaire fait le tour de l'ensemble de la section.

Mise en œuvre stratégique

La stratégie CAre de l'ISCR va se déployer en trois phases, conçues pour renforcer l'écosystème de recherche, élargir la capacité de travail collaboratif et produire des résultats mesurables quant aux soins en phase aiguë.

Phase 1 : 2024-2025

Phase de fondation : mettre à profit nos fondements

La première phase tire parti des équipes déjà établies et émergentes dans des domaines clés, afin de favoriser les collaborations multidisciplinaires et les réseaux de recherche nationaux. Ces projets confortent les mécanismes visant l'équité, la mobilisation des patients ainsi que le renforcement des capacités, dans le but de soutenir un avenir plus inclusif et plus durable. Les subventions d'équipe octroyées jusqu'en 2025 vont ainsi fixer les conditions s'appliquant à une transformation systémique plus large.

Phase 2 : 2025-2028

Phase de renforcement : unifier pour des retombées

Actuellement en cours, cette phase met l'accent sur l'harmonisation intersectorielle. L'ISCR poursuit actuellement ses activités selon ses priorités et ses thèmes stratégiques. L'ISCR travaille activement en partenariat avec d'autres instituts membres des IRSC pour amplifier les retombées, en soutenant des projets clés complémentaires et en s'engageant envers l'innovation intersectorielle, en harmonie avec les priorités nationales. Ces projets font ressortir les collaborations engagées et le partage du leadership de l'ISCR menant à de la recherche interdisciplinaire et à la mise en œuvre fondée sur des données probantes du monde réel.

Phase 3 : 2027-2034

Phase de coalition : agir comme catalyseur de l'avenir

Dans une perspective d'avenir, l'ISCR va lancer une initiative fondée sur la coalition, afin de favoriser une transformation nationale de la prestation de soins en phase aiguë. Cette phase finale laisse entrevoir des co-investissements par des bailleurs de fonds, des innovateurs, des provinces et des leaders du milieu universitaire dans les accélérateurs translationnels, dans les modèles de soins prédictifs et dans la science du rétablissement. Les objectifs visés sont l'amélioration du système dans son ensemble; la réduction du nombre d'hospitalisations évitables; l'amélioration des résultats liés au congé de l'hôpital et le positionnement de la science canadienne comme un modèle mondial quant à l'excellence des soins en phase aiguë.

Investissements stratégiques

L'ISCR détient une position unique au sein de l'écosystème de la recherche en santé du Canada, en agissant comme un pont entre la science de la découverte et la science de la mise en œuvre, entre les chercheurs et les responsables des politiques, et entre les besoins des communautés et les stratégies nationales. Notre rôle ne se limite pas au financement de la recherche; il façonne l'orientation de la recherche dans nos domaines d'intérêt, par la création d'alliances et par l'amplification de ses retombées.

L'ISCR entend tirer parti de ses actifs, traditionnels et émergents, pour renforcer son soutien et sa capacité à atteindre ses objectifs. Le renforcement des capacités va s'articuler autour de scientifiques innovateurs émergents et autour de cliniciens informaticiens. Ces actifs sont organisés autour des thèmes suivants :

- Mobilisation des connaissances : Établir des liens entre les chercheurs, les responsables des politiques et les communautés, dans le but de transposer la recherche en politiques et en pratiques applicables

- Réseaux pancanadiens : Coconcevoir des projets interdisciplinaires au sein de l'écosystème de recherche, des organismes de bienfaisance du secteur de la santé, de l'industrie et des collectivités, afin de favoriser le décloisonnement et d'amplifier les retombées

- Renforcement des capacités : Offrir du financement ciblé, des bourses et des mécanismes de rémunération aux stagiaires, aux scientifiques en début de carrière, aux cliniciens et aux spécialistes des sciences fondamentales, dans le but de favoriser des approches novatrices quant à la formation

- Infrastructure de recherche : Accroître le volume des données de santé, élargir la portée des plateformes d'essais cliniques et promouvoir l'intendance partagée des biobanques et des registres de patients, afin d'accélérer la recherche

- Équité en recherche : S'engager envers les communautés autochtones et les groupes méritant davantage d'équité dans les activités de recherche, assurant ainsi la coconception et l'engagement à un stade précoce de la prise de décisions

- Politiques : Renforcer les relations avec les partenaires gouvernementaux clés à tous les niveaux, afin d'harmoniser la recherche avec les priorités en matière de politiques et de faciliter la transposition des données probantes de la recherche en nouvelles politiques

Partenariats stratégiques

Les partenariats constituent l'élément central de la stratégie CAre de l'ISCR et un levier clé pour stimuler des retombées dans le domaine scientifique et au sein du système.

Conformément à la vision du gouvernement fédéral relative à la croissance de l'économie de l'innovation, l'ISCR va développer une stratégie de partenariat personnalisée en harmonie avec la vision et le cadre de la stratégie CAre. Nous allons identifier, évaluer, prioriser et gérer les relations stratégiques dans l'ensemble des secteurs internes et externes, dans le but de bâtir un cadre de partenariat ciblé de grande valeur, qui établira des liens entre des partenaires prospectifs ou existants et les priorités de l'ISCR. Misant sur son approche bien circonscrite, sélective et conforme à ses principes, l'ISCR vise à se positionner comme le partenaire de choix dans le milieu de la recherche sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires au Canada.

Engagement et partenariat

Les déterminants sociaux et structurels de la santé influent profondément sur l'incidence et sur les résultats des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Afin de faire avancer le concept de résultats équitables en matière de santé, notre recherche doit s'ancrer dans la compréhension de ces déterminants et de leurs points d'intersection avec les facteurs biologiques. Nos partenariats et nos engagements seront fondés sur le respect mutuel, la sensibilisation culturelle et des objectifs communs, dans le but de développer des solutions efficaces et adaptées aux communautés.

Communautés autochtones

S'inspirant de l'engagement que nous avons en commun avec les IRSC, c'est-à-dire « Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé », la stratégie de partenariat de l'ISCR va prioriser un engagement respectueux et soutenu avec les communautés autochtones, afin d'assurer une représentation significative de ces dernières dans l'ensemble de nos activités de recherche. Nous allons aussi créer des liens avec des organismes, des membres du corps professoral des universités et des collectivités autochtones, afin de codévelopper des projets relevant les défis émergents en santé, et ce, dans les enjeux de santé liés à notre mandat, comme l'accès inéquitable aux soins et le fardeau disproportionné que représente la maladie chronique. Dans le but de développer davantage la capacité en matière de recherche sur la santé des Autochtones, l'ISCR a pour objectif de miser sur les plateformes et sur les réseaux existants dirigés par des Autochtones, tels que l'Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA).

Communautés méritant davantage d'équité

En parallèle, l'ISCR entend mobiliser des groupes sous-représentés et méritant davantage d'équité, afin de favoriser la participation inclusive et de faire en sorte que ses travaux de recherche reflètent les diverses expériences concrètes des groupes aux prises avec des obstacles systémiques en matière de santé.

Stratégie de partenariat interne

L'ISCR va renforcer la collaboration au sein des IRSC, en s'harmonisant aux mandats des autres instituts membres et en codéveloppant des projets conjoints et synergiques reflétant les priorités communes. Cette approche soutient le Plan stratégique des IRSC 2021-2031, qui met l'accent sur l'excellence de la recherche inclusive, la réconciliation dans le domaine de la recherche en santé, les retombées considérables pour le système de santé ainsi que les décisions factuelles.

Se positionnant sur le continuum de la recherche, allant du laboratoire au chevet des patients, l'ISCR va continuer à contribuer aux projets et aux programmes existants des IRSC (Stratégie de recherche axée sur le patient [SRAP]; Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones [ERRSA]; Excellence, diversité et indépendance en recherche [EDIR], etc.). En outre, nous allons explorer la possibilité de conclure des partenariats avec d'autres organismes de financement qui font partie de l'écosystème de recherche fédéral, comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ainsi que le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), afin de saisir les occasions de recherche interdisciplinaire.

Stratégie de partenariat externe

L'ISCR va rechercher activement des partenariats externes qui stimuleront l'innovation. Cette stratégie comprend la collaboration avec des organismes de santé pancanadiens, afin de prendre part à des coalitions axées sur la mise en œuvre, avec des ministères provinciaux, des réseaux hospitaliers et des partenaires des secteurs publics et privés, dans le but de s'assurer que la recherche se transpose en solutions évolutives et pratiques, tenant compte des besoins existant dans l'ensemble du pays. L'ISCR entend aussi remobiliser des alliés de longue date et développer de nouvelles relations avec des organismes de bienfaisance du secteur de la santé, afin de renforcer et diversifier les collaborations stratégiques. Nous sommes intéressés à conclure des partenariats visant à accélérer les essais cliniques, augmenter l'étendue des plateformes d'IA et à faire en sorte que les Canadiens tirent parti de la recherche sur le plan économique. Notre objectif est de tirer parti de la philanthropie de capital-risque, dans le but de positionner la science comme catalyseur de renouveau économique et de résilience dans le domaine de la santé à l'échelle nationale. L'ISCR a également pour objectif de cocréer des événements servant de vitrine catalytique, afin de faciliter la convergence de l'innovation scientifique et des investissements de l'industrie, favorisant ainsi les partenariats transformant les idées en retombées.

Conclusion : Réinventer ensemble les soins en phase aiguë

Le Canada traverse en ce moment une période cruciale. La pression sur nos systèmes de santé est de plus en plus grande, tout comme notre capacité à réagir en pratiquant une science audacieuse, en adoptant des politiques ingénieuses et en faisant appel à une collaboration transformatrice. L'ISCR va de l'avant, muni d'un plan clair pour être à la tête de cette réaction, soutenu par un engagement renouvelé envers les retombées, l'équité et l'innovation.

À l'instar de nos prédécesseurs qui n'avaient pas peur d'essayer et qui ont osé avoir recours à l'hypothermie pour réparer le cœur, motivés par le besoin et déterminés à pratiquer la science avec rigueur, l'ISCR relève aussi les défis propres à notre époque. Un esprit similaire à celui qui a déjà été à l'origine d'une chirurgie à cœur ouvert et d'interventions permettant de sauver des vies anime maintenant une nouvelle ère de science et de transformation fondée sur la recherche.

Cette occasion arrive à point nommé. Le PPR est plus qu'une feuille de route; c'est en fait un catalyseur, aligné avec la vision stratégique des IRSC; il reflète également le programme national du gouvernement pour ce qui est de mobiliser la science et l'innovation visant la croissance inclusive et le bien commun. Ce document positionne l'ISCR comme une force motrice du renouvellement du système de santé, des occasions à saisir sur le plan économique et de l'obtention de meilleurs résultats pour les personnes de tous âges dans l'ensemble du Canada.

Nous invitons nos collègues, nos partenaires ainsi que les leaders de tous les secteurs à se joindre à nous. Les enjeux sont considérables, mais les possibilités sont encore plus grandes. Ensemble, nous pouvons combler le fossé existant entre le savoir et l'action, en nous assurant que chaque découverte se rende jusqu'aux personnes et jusqu'aux systèmes qui en ont le plus besoin.

Remerciements

L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au développement de son plan sur les priorités de recherche 2024-2034. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les membres de notre communauté de recherche diversifiée, qui ont généreusement donné de leur temps et qui nous ont partagé leur savoir-faire et leur expérience tout au long du processus d'établissement de nos priorités de recherche.

Nous tenons aussi à souligner la collaboration et le soutien de nos collègues des IRSC et des autres instituts, ainsi que celle des membres de notre équipe d'institut intégrée (EII).

Nous exprimons aussi notre gratitude au conseil consultatif d'institut (CCI) de l'ISCR, qui nous fait bénéficier de ses conseils et de son leadership, ainsi qu'au MP Advisory Group (MPAG) pour son engagement indéfectible à chacune des étapes du processus de réalisation du PPR.

Votre sagesse collective a contribué à définir une vision audacieuse et inclusive pour l'avenir de la santé circulatoire et respiratoire, au Canada et ailleurs dans le monde.

Personnel de l'Institut

- Directrice associée

Marie-Claude Gingras, Ph. D. - Directrice scientifique adjointe

Annina Spilker, Ph. D. - Responsable de la programmation scientifique

Niobe Haitas, Ph. D. - Responsable de l'analyse des données

Suomiao Xing, M. Sc. S. P. - Responsable des communications

Emanuelle Bernard-Bédard - Responsable des services administratifs et opérationnels

Veronica Atehortua - Coresponsable de la planification d'événements

Juliana Veleno - Coresponsable des finances

Sara Lafond, M. Sc.

Membres du Conseil consultatif de l'Institut (CCI)

- Mireille Ouimet (co-présidente)

Scientifique et directrice, Laboratoire du métabolisme cardiovasculaire et de biologie cellulaire, Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Professeure agrégée, Département de biochimie, microbiologie et immunologie, Faculté de médecine, Université d'Ottawa - Dennis T. Ko (co-président)

Professeur, Département de médecine, Université de Toronto

Chercheur principal, Institut de recherche Sunnybrook

Chercheur principal, Institut des sciences évaluatives cliniques (ICES)

Cardiologue interventionnel, Centre de cardiologie Schulich, Hôpital Sunnybrook - Shawn Aaron

Professeur, Département de médecine, Université d'Ottawa

Scientifique principal, Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa - Kerstin de Wit

Professeure, Département de médecine d'urgence

Université Queen's, Kingston (Ontario) - Charles Tam

Directeur des affaires réglementaires et membre de l'équipe de direction canadienne, Edwards Lifesciences - Indra Narang

Professeure de pédiatrie, Université de Toronto

Chercheuse principale, Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de Toronto (SickKids)

Directrice associée du perfectionnement du corps professoral et de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Hôpital pour enfants de Toronto - Kara Patterson

Physiothérapeute et professeure agrégée, Département de physiothérapie, Université de Toronto

Scientifique principale, Institut de recherche sur la réadaptation de Toronto (KITE)

Directrice, laboratoire RELEARN - Nishita Singh

Neurologue spécialiste de l'AVC

Professeure adjointe de neurologie, Université du Manitoba

Chaire de recherche clinique sur les AVC, financée par Cœur + AVC et par Recherche Manitoba - Alexandra King

Titulaire de la chaire Cameco en santé et bien-être autochtones, Université de la Saskatchewan - Patrice Lindsay

Consultante en systèmes de santé et en mobilisation, MarcLind Health Systems Consulting - Jason Acker

Scientifique principal, Société canadienne du sang

Professeur, Département de médecine de laboratoire et de pathologie, Université de l'Alberta - Ejaife Agbani

Professeur adjoint de physiologie et de pharmacologie, Université de Calgary - Sudi Barre

Edmonton (Alberta)

Patiente et accompagnatrice en bien-être

- Date de modification :